- 校园新闻

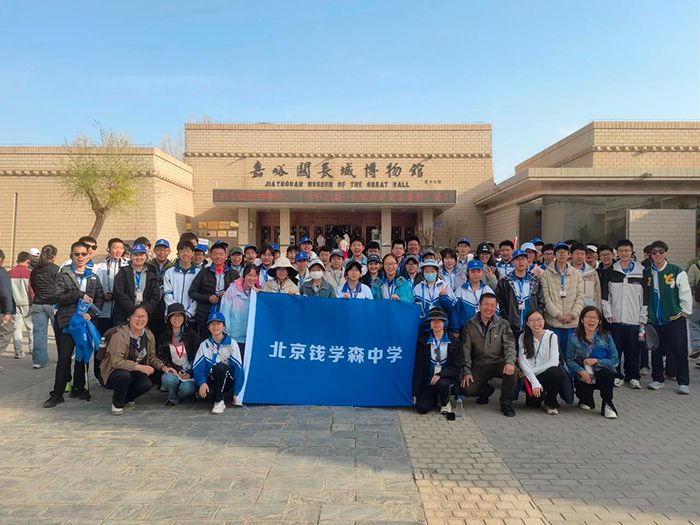

大漠雄关望古今——北京钱学森中学初三直升班甘肃研学第四天

来源:北京钱学森中学 发布时间:2025-04-27

大漠雄关望古今

第四天,是旅程中崭新的一页。同学们告别东风航天城,将目光投向了更深邃的历史,从长城和丝路中汲取文化的力量。

长城贯万里,九州舞神龙

长城博物馆中:见千年长城精神烈烈西风作响,茫茫雾气蒸腾在浩瀚沙地。伴着朝阳升起,同学们来到嘉峪关长城博物馆,探秘其中的人文历史与长城精神。广场上,汉使持节昂然立于马上,再现甘肃博物馆驿使图画像砖上的雄姿。进入馆内,书写着"中华之魂"的石碑矗立在大殿中央,笔力遒劲处尽显边塞锋芒。馆内的独角兽獬豸蓄势待发,彰显着独特的大漠文化。数枚木简小巧精致,典雅的隶书寥寥数笔,道尽汉家风云。不远处兵器静陈于玻璃柜中,却令人恍闻金戈铁马,杀声震天。随着导游讲解,甘肃昔日辉煌重现眼前:蒙古号角声犹在耳畔,明朝雄师箭已在弦。历史如画卷徐徐展开,苍茫大漠中每位士兵坚守阵地,每株野草坚韧不拔。踏上这片土地,怀揣这份信念,我们每个人都将成为历史与未来的书写者。

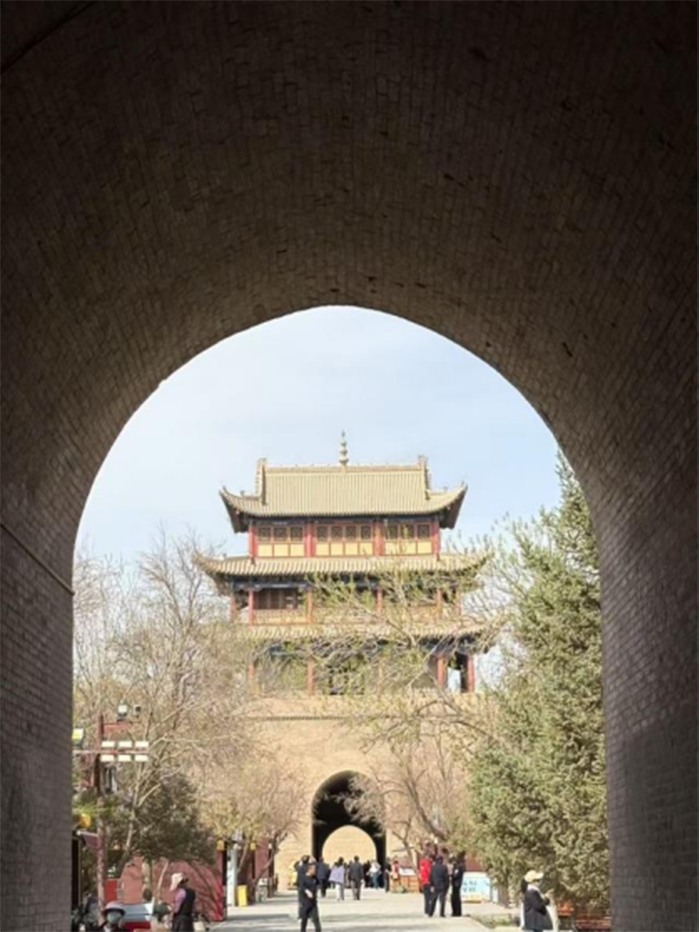

忆昔鼓声起,春风绿雄关

嘉峪关城头:探古长城蕴含的文化

踏出长城博物馆,同学们跟随导游来到嘉峪关关城。嘉峪关分为外城、瓮城、内城和罗城,内设三道门分隔中原与西域,既保障关内外贸易畅通,又成为民族交融的枢纽。立于枢纽之前,虽不闻驼铃声响,历史的沧桑感却扑面而来。

眼前光线昏沉,脚下石阶斑驳,身侧砖墙沧桑。由东闸门进入外城,踏在外城广场的石砖上——这里曾是往来商旅的休憩之地。右侧亭中石碑镌刻"天下雄关";回望身后,长城、烽火台与城门互为犄角,构筑成护卫中原的钢铁防线;极目远眺,石砖大道两侧柳枝轻扬,相传为左宗棠收复新疆时所植"左公柳"。料峭春风竟能染绿西北,为嘉峪关送来盎然生机。前行数步,古戏台建筑群跃然眼前,昔日市井喧嚣仿佛仍在砖瓦间流转。

穿过光化门进入瓮城,其形若巨瓮的设计暗藏玄机。古人巧妙设计的城墙拐角,正为上演"瓮中捉鳖"的战术而设。

自光化门至柔远门,嘉峪关罗城全貌尽收眼底。登临城楼远眺,祁连山雪峰若隐若现,古城炮台威严依旧。定城石传说、倾斜式射击孔与灯龛设计,无不令人叹服古人智慧与戍边将士的坚韧。大漠孤城巍然屹立,成败得失皆成过往,唯有关城历经百年风雨岿然不动。祁连山脉绵延天际,青砖城墙力抵万钧,边塞文化在此生生不息。

丝路绵延远,佛窟千年祥

驼铃古道两千年:解密陆上丝绸之路

午后乘火车抵达敦煌,续写丝路传奇。"丝绸之路"的浪漫命名可溯至西汉张骞凿空西域,这条贯通欧亚的商道以长安为起点,驼队载着丝绸、瓷器与香料穿越瀚海。十九世纪德国学者李希霍芬研究敦煌文献时,发现丝绸曾作为通货流通,遂以"丝绸之路"命名。

驼铃悠扬处,敦煌作为边境重镇熔铸多元文明。莫高窟自十六国始建,经千年营造成就佛教艺术巅峰——千佛洞内飞天蹁跹,经卷生辉。

商队不仅运输货物,更促成造纸术、音乐与葡萄美酒的文化交融。希腊雕塑邂逅唐三彩,异域纹样跃上唐锦,文明血脉在此交融。

晚间,同学们在敦煌国际会展中心聆听马竞驰教授专题讲座《丝绸之路上的敦煌》,并参与敦煌泥板画临摹创作,续写着跨越千年的文明对话。

从大漠雄关到丝路枢纽,从战鼓雷鸣到驼铃悠扬,从古代智慧到现代传承,同学们在甘肃大地上探寻文化脉络,见证不朽奇迹。由北至南、溯古至今,我们承继先辈智慧,书写时代新篇,立足传统,向未来进发。

供稿:郑钧友、王奕涵、赵之墨

图片/视频:赵之墨、王奕涵、郑钧友、随行教师

编辑:赵佳雪、方盼

审核:王连东